La scène se passe dans un studio londonien, durant l’été 68. Assis sur un tabouret, chemise blanche à jabot, pantalon jaune moulant, chaussettes noires, escarpins blancs, un casque sur les oreilles et un tambourin entre les cuisses, Mick Jagger donne de la voix tout en battant la mesure de “Sympathy For The Devil”, le morceau qui ouvrira Beggar’s Banquet, le douzième album des Rolling Stones. A la relative immobilité d’un corps/point névralgique tout en rage rentrée s’oppose le mouvement panoramique et délié de la caméra de Jean-Luc Godard, témoin privilégié dont la ronde silencieuse et gracieuse balaie l’espace, furetant d’un musicien à l’autre avant de s’éclipser doucement dans les coulisses. Devant, Mick Jagger et son groupe au grand complet, la jeunesse libertaire dans l’oeil du cyclone. Derrière, l’envers du décor (les machinistes, l’équipe du tournage) et les figures cachées du pouvoir (on aperçoit les producteurs, dont Iain Quarrier que Godard frappera en public quelques semaines après, lors de la première projection de son film au National Film Theatre, quand il découvrira, furieux, le remontage de ce dernier). Devant, le mythe rock. Derrière, les arcanes du spectacle. Eté 68, Jean-Luc Godard tourne One+One, un documentaire sur le groupe The Rolling Stones ou, plutôt, un film sur la perte de l’innocence à l’aune du rock.

Dans la filmographie du cinéaste suisse, One+One – sorti dernièrement en DVD – augure d’un cinéma plus ouvertement politique (tel qu’il le pratiquera ensuite dans les années 70 au sein de Dziga Vertov) et s’inscrit dans la continuité d’oeuvres majeures comme Pierrot le fou (1965), Masculin-féminin (1966), Deux ou trois choses que je sais d’elle (1967), La Chinoise (1967) et Week-end (1968), dans lesquelles est mise en scène la rencontre du réel avec le cinéma. Une rencontre par essence conflictuelle, qui prend chez Godard l’aspect d’une confrontation entre une réalité brute (devant, la captation documentaire) et la reproduction d’un présent insaisissable (derrière, la contestation critique de toute saisie possible de la pureté du réel). Un présent toujours perdu d’avance qui transpire malgré tout à travers de multiples expressions poétiques et des objets sensibles entremêlés (littérature, peinture, graphisme, musique, bande dessinée, publicité).

Selon Godard, le cinéma est ce mélange chaotique d’ontologie et de discours que le montage, comme langage, doit reformuler tout en prenant acte de l’impossible raccord entre le monde tel que l’artiste le rêve et le monde tel qu’il est vraiment. C’est précisément cette impossibilité du cinéma à établir un monde conforme à nos désirs qui est au coeur de One+One : aux antipodes d’une approche romantique et racoleuse qui témoignerait d’une créativité épidermique et ne nous épargnerait aucune des nombreuses frasques des musiciens, Godard dresse un portrait décalé des Rolling Stones où le célèbre groupe apparaît avant tout laborieux et sage, accouchant de ses morceaux non sans efforts consentis. En vase clos, dans l’antre d’un studio, les Rolling Stones au travail ne sont en somme pas très rock’n’roll. La réalité enterre ici la fiction. Comme le cinéma, le rock est une affaire d’exigence plus que de simples pulsions : la fraîcheur, paradoxalement, tient moins de la spontanéité que d’un patient labeur, d’une rhétorique de l’épuisement qui n’a d’autre alternative que de laisser émerger une musique mouvante et intense. Une somme d’énergies et de vibrations capables de faire tomber les barrières des préjugés.

1968, année révolutionnaire. Les mots coulent, le sang gicle. Bientôt les chimères brûleront, les icônes seront écornées, la fatalité rôdera, la jeunesse se consumera. Les postures remplaceront les idées. Quand les bourgeois auront pour ambition d’épater le peuple en jouant les rebelles à moindre frais, le spectacle du rock éclipsera jusqu’au rock lui-même. En 1968, le rock, déjà, se meurt (Brian Jones, personnage fantomatique du film, souvent aux bords du cadre, sera emporté quelques semaines après le tournage suite à une overdose fatale). Pour ce résistant sans illusion qu’est Godard , il s’agit donc de saisir ce qui peut encore l’être, de capter en toute liberté, et parfois même dans la confusion, des moments de vie inachevés comme s’ils duraient une éternité. Cela passe par un désir toujours reconduit de scruter les épreuves du réel et d’additionner les possibles dans le champ du regard (Un plus Un ne font pas un Tout mais deux possibles). Un perpétuel recommencement que les séances de répétitions du groupe autorisent. Dans One+One, le mouvement incessant de la caméra joint l’expérience intuitive d’un regard aux aguets à des bribes d’enregistrements d’un futur tube planétaire, véritables morceaux d’existence mis en images et en musique dans l’instant.

Le refus de l’inertie comme acte politique. L’engagement pragmatique des corps (de celui qui filme et de ceux qui sont filmés) ne saurait éluder la force idéologique qu’ils recèlent et qui ne demande qu’à jaillir. Les séquences métaphoriques avec les Black Panthers, activistes noirs articulant discours théorique et actions dans une casse où sont empilées des voitures, cadavres avilis de la nouvelle société marchande, nous rappellent que la révolution – fût-elle musicale – se fait aussi sur le terrain des idées et de l’engagement. Si les Rolling Stones ne parlent pas (Godard élude dans le film toute interview), si chaque musicien semble avoir une place déterminée dans l’espace du studio (ils se retrouvent souvent cantonnés dans des sortes de box), leur expressivité musicale et l’acharnement qu’ils mettent à rejouer le même titre véhiculent une violente opposition à toute forme d’enferment et de renoncement. Autant les corps sont calmes et dociles (en apparence à tout le moins), autant la (leur) musique bouillonne, circule et déborde de toutes parts. Etrange enfer d’un rock à la fois serein et rusé qui défend ses idéaux avec le sourire d’un innocent aux mains pleine de blues et refait le monde sans brûler son image.

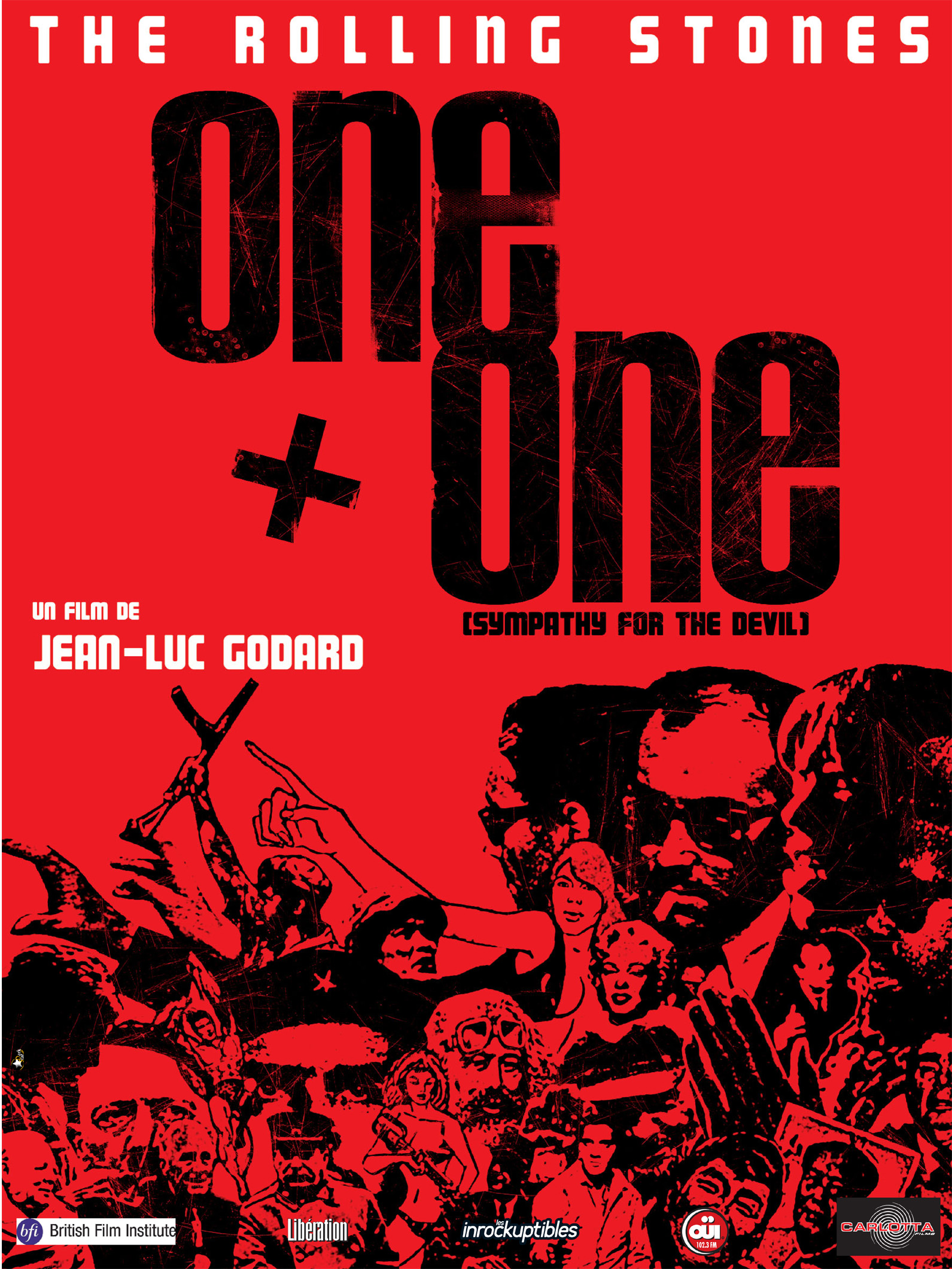

– One+One/Sympathy For The Devil (Carlotta films – 2006).

La présente édition propose les deux versions du film, celle initialement prévue par Jean-Luc Godard, et celle remontée par son producteur, le principal litige portant sur l’absence dans un cas et la présence dans l’autre de l’intégralité du morceau “Sympathy For The Devil”.

– Le site de Carlotta films.

– Lire aussi : Le documentaire rock ou l’écroulement programmé du mythe