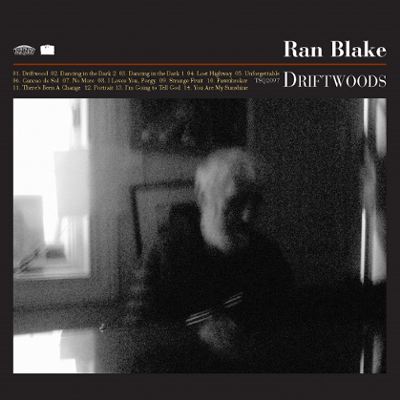

Driftwoods, comme pour revenir à la source d’un art discret et raffiné qui jadis accompagna le chant inoubliable de Jeanne Lee (The Newest Sound Around, 1962). Des voix encore — celles de Billie Holiday, Sarah Vaughan, Hank Williams, Nat King Cole, Milton Nascimento, Ray Charles, Mahalia Jackson, etc. — se faufilant à l’instar de songes sous les doigts virtuoses d’un pianiste qui reprend en solo les standards qu’elles immortalisèrent. Une façon de se tenir dans la pénombre, et de laisser libre cours aux souvenirs, d’accepter leurs béances et d’éclairer les traces profondes qu’ils laissent en soi. Des notes déclinées telles des réminiscences, avec ces prodigieux moments de suspension pendant lesquels, de façon littérale, tout se joue, où la mélancolie se définit comme un blues sans cesse déjoué et rejoué. Il y a chez ce merveilleux et méconnu pianiste qu’est Ran Blake, une beauté de l’effacement. Pas simplement une propension à l’épure, mais bien la délicatesse d’une présence suspendue au silence, l’humble chant d’une absence qui s’éternise pour ne jamais disparaître. Dans le prolongement du magnifique All That Is Tied (2006), sorte de pendant discographique composé de morceaux originaux et paru également sur le label new-yorkais Tompkins Square (un havre de paix et de liberté pour d’inestimables musiciens, on pense notamment à Peter Walker ou James Blackshaw), Driftwoods est riche de ces mélodies qui hantent un imaginaire collectif, de ces legs populaires remodelés à l’aune d’une sensibilité affleurante et d’un langage très singulier. Le primat volontiers accordé au jeu elliptique, aux harmonies ondoyantes, aux dynamiques fissurées et aux ambiances crépusculaires continue ainsi de dessiner un autoportrait brumeux et à jamais inachevé du musicien (poignante se révèle la reprise de “Portrait”, oeuvre déjà bouleversante d’un Mingus pianiste et solitaire). Une forme de hantise salutaire et sublime.

– Le site de Ran Blake

– Le site de Tompkins Square