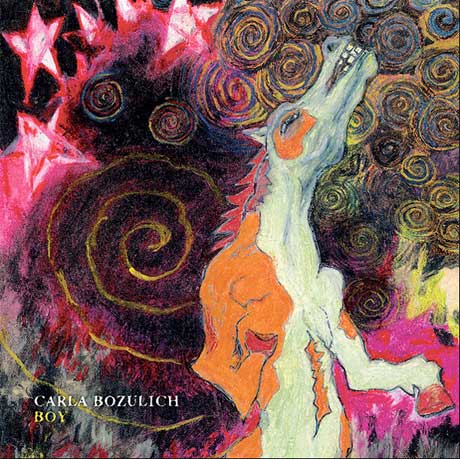

La figure art-punk californienne sort son nouvel album, boy : expérimental, sombre et passionnant.

Il fut un temps, pas si lointain, où le label Constellation cristallisait toutes les attentions. Souvenez-vous, début 2000, pas un seul disque du collectif montréalais ne sortait sans qu’il soit estampillé :

1- Post-rock

2- Chef-d’oeuvre ou apparenté.

Quelques exemples : Godspeed ! You Black Emperor, Do Make Say Think, Frankie Sparo, Silver Mt Zion, Hangedup et on en passe. Depuis, dès lors où GodSpeed a annoncé sa mise à l’écart du business, Constellation est redevenu un label ordinaire bénéficiant de quelques coups d’éclats (Vic Chesnutt, les Tindersticks), pointant une volonté d’élargir sa palette d’artistes (le post-rock c’est bien gentil mais il n’y a pas que ça dans la musique) au jazz (Colin Stetson, Matana Roberts) ou à la pop expérimentale (Sandro Perri).

Bien avant de rejoindre le label Constellation, Carla Bozulich officiait chez un groupe qui eut un succès d’estime en France dans les années 90, The Geraldine Fibbers (trois albums au compteur, dissolution du groupe en 1998). Après une période de vaches maigres et d’errance artistique (la country rock lui seyait aussi bien que la néo-musette expérimentale à Lemmy Kilmister), la californienne rejoint l’écurie Constellation en 2006 avec un album qui préfigurera le nom de son groupe sorti lui aussi sur le label Canadien, Evangelista. Depuis, sa collaboration s’avère des plus fructueuses et au mois de mars dernier est sorti son nouvel album sobrement intitulé Boy.

Pour faire simple on pourrait résumer Boy à un exercice de pop/rock adulte. Sauf qu’il n’a de pop que la forme (10 titres pour une petite quarantaine de minutes), le fond quant à lui est on ne peut plus expérimental. Et ce dès une ouverture remarquablement perturbante : « Ain’t no grave » est un blues intense tout en tension intériorisée, instrumentation sobre sortie du petit Bad Seeds illustré, voix féline, choeurs démultipliés, fantomatiques, provoquant une sensation de malaise ( un conseil : évitez l’écoute de ce morceau au casque chez un psychotique), claviers issus des sessions de Bitches Brew, Carla Bozulich semble s’imposer un format dans le seul but de pouvoir s’en affranchir. Son seul crédo, sur ce morceau comme sur le reste de Boy, semble être celui de la liberté. N’affirme-t-elle pas sur « Ain’t no grave »Â : « In the world there’s a need to be free ». Cette liberté, Carla Bozulich se permet de la prendre à bras-le-corps, de l’étreindre. Elle lui permet, sur toute une face, de redéfinir le blues. Quitte à le malmener à coup de machette soul (« Ain’t no grave » encore), voire d’électricité martiale mal dégrossie (« One hard man »), d’emmener l’auditeur en ballade sur des sentiers instables connus d’elle seule (« Drowned to the Light », « Gonna stop killing ») ou au plus profond d’un bayou poursuivi par quelques esprits malfaisants (« Don’t follow me », sentence qu’on mettrait bien à exécution mais qu’il est, fort heureusement, impossible de suivre). Le but profond de Carla Bozulich, sur ces cinq premiers morceaux, semble être celui d’explorer, de déconstruire, détruire ce blues. Une fois ce travail de sape fait, il est temps pour elle d’aller voir ailleurs. Mais toujours sous le même angle d’attaque.

A partir de « Deeper than the well » quelque soit le style abordé, que ce soit le rock, le post-rock, la ballade soul ou non, la pop, tout semble reposer sur une exploration musicale basée sur un équilibre plus que précaire. Entre ses doigts, le rock redevient sale, dissonant, mal-aimable, retrouve quelque part sa véritable essence. Les ballades, qu’elles soient soul ( « What is it baby ») ou non (« Danceland »), empruntent des chemins de traverse, vous traînent sans ménagement par les cheveux, vous secouent le diaphragme et finissent par vous jeter comme un malpropre, sans repères, au milieu de nulle part.

Si on devait chercher des repères pour mieux appréhender Boy on parlerait de la PJ Harvey de la période To Bring You My Love pour cet appétit d’ogresse, cette envie de bouffer tout cru le blues d’une bouchée, on évoquerait également le spleen magnifique de Thalia Zedek sur son « Been Here & Gone » mais on ne pourra s’empêcher de penser à Kate Bush. D’une part par cet esprit commun d’aventure, cette envie d’explorer et d’aller au-delà des frontières imposées par les genres, mais aussi par la similarité vocale troublante: le chant, les intonations rappellent bien souvent celles de la grande prêtresse des années 80.

Autre point commun avec Kate Bush, cette volonté de contrôler sa création d’un bout à l’autre. On pourrait croire au premier abord que Boy est le fruit d’une collaboration entre Carla Bozulich et divers musiciens, resserrés autour de leur chanteuse tel les Bad Seeds autour de Nick Cave mais il n’en est rien. Boy s’avère être le projet quasi solo de Carla, épaulée par John Echeinseer et Andrea Belfi. Le résultat est d’autant plus bluffant que l’univers développé est d’une tonalité tirant sur l’anthracite, se rapprochant par là même de celui de Thalia Zedek sur Been Here & Gone, à savoir un rock sombre, adulte, sans concessions et ne déviant pas d’un iota de sa ligne de conduite.

Le résultat, comme vous l’aurez compris, est, à une exception près, pas loin d’être remarquable et véritablement passionnant pour ceux qui , équipés du matériel auditif adéquat et de quelques neurones correctement connectées, ne craignent pas de s’aventurer dans les contrées instables du rock. Les autres peuvent s’attaquer au fond de catalogue de Constellation, notamment les Tindersticks, Vic Chestnutt ou Matana Roberts pour habituer leurs conduits auditifs à l’expérimentation puis retenter à l’occasion Carla Bozulich.