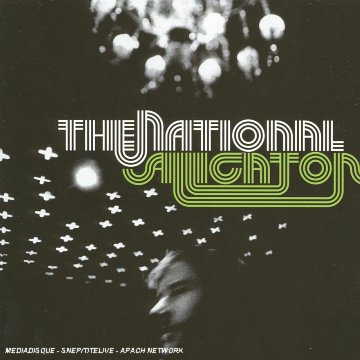

Avec Alligator, les américains de The National délivrent un rock adulte tout en nuance et maîtrise. Une maturité d’écriture qui impressionne pour un groupe qui n’en est qu’à son troisième album. The National tient toujours la route.

Pour honorer leur récente signature avec Beggars Banquet, le quintette de The National nous présente un disque adulte, sans trucage ni effets spéciaux, qui a saigné sa jeunesse pour mieux en évacuer les humeurs, la colère et la frustration. Toutefois, les américains n’ont pas non plus cherché à s’installer confortablement dans un songwriting sérieux pour adulte responsable, ni à se contenter de singer les mimiques de ses idoles voire de reproduire les répliques de Yo La Tengo ou des feux Guided by Voices. Ils ont plutôt choisi l’option secousse souterraine pour malmener leur musique. Apprenant à exprimer leurs émotions sans nécessairement tomber dans la formule sensations fortes propres aux jeunes groupes, ils domptent leurs sentiments et évitent habilement le confort des larmoiements. Aucun cynisme ne vient envahir les compositions. Au contraire, partagées entre la fragilité et la ténacité, elles regorgent de franchise. Entre mélancolie et frénésie, ce troisième album Alligator navigue dans des eaux qui n’ont de limpide que les apparences. Le rock des National pourtant pudique se met à nu, déterminé à se heurter à l’obscénité de la crudité, sensible aux climats rudes mais jamais arides. Aux côtés des guitares grinçantes, l’orchestration se fait somptueuse. Sur des arrangements étoffés, signés par le complice Padma Newsome, la musique des américains remplit tout l’espace. Le leader des Clogs privilégie la fluidité à l’épaisseur, les cordes aux instruments à vent et ainsi habille de transparence les morceaux.

L’écriture des National devient autant acérée qu’épique. Elle pointe vers une structure narrative sur laquelle glisse à la limite de l’instabilité des vagues de guitares titubantes. La voix de Matt Berninger est saisissante de gravité et de velours. Le chanteur prend le temps d’égrener ses histoires. Il partage une vision de la vie peu euphorique, coincée entre les décombres et une affection animée du moins suffisante pour laisser toujours la porte ouverte à l’espoir. L’homme se console avec sa lucidité, pense que les déceptions ravivent les amours. La musique est au diapason du discours. Elle s’inscrit parfaitement dans la description de la ville dans laquelle elle évolue, New York et ses quartiers, si singuliers et si ordinaires à la fois. On retient la résonance des chansons aux mélodies suspendues « Daughters of the Soho riots », « The geese of Beverly road », aux émotions ténues « City middle », « Secret meeting ». Le groupe pose ses valises dans un intérieur qu’on croirait familier et l’arrange à sa façon. Les promenades poignantes de « Karen » ou « Val jester » ainsi que les chevauchées vaporeuses de « Lit up » ou « All the wine » rappellent celles du deuxième album Sad songs for dirty lovers. Le groupe insuffle à ses chansons autant de souffle et de corps indispensable pour épouser la beauté. On repense alors aux Smiths pour la lumière, à Tom Waits pour l’ombre.

Alligator marque un pas en avant même si on ne peut pas parler de cassure dans la discographie du groupe. On garde en effet les mêmes ingrédients qui ont servi à façonner les ambiances des deux précédents albums, un blues rock qui se frotte à un folk ombragé mais débarrassé de quelques références parfois trop pesantes. Ainsi, The National affine les fils de sa musique. Et quelle sacrée allure. Une classe discrète qui les écarte des clichés d’une jeunesse au rock débraillé trop matamore pour nos musiciens. Le quintette endosse des costumes, il est vrai aussi usés par d’autres – folk, blues, rock – mais confectionnés dans des étoffes réservées aux jours de fêtes qui leur siéent comme des gants.

Toutefois, le groupe n’affiche pas des ambitions démesurées. Il joue du rock mature aux intonations qui grondent. Les compositions sont envahies de bouffées de chaleur dont les langueurs affermissent les accès de fièvre. Comme des Certain General au lyrisme étranglé, les new-yorkais d’adoption sont un groupe en perpétuel danger qui déploie ses chansons comme des orages imminents. La violence assoupie de titres comme « Friend of mine » ou « Baby, we’ll be fine » vient hanter le disque dont la charge salutaire et attendu de « Abel » ou « Mr November » vient réveiller. L’intensité des morceaux ne paraît néanmoins jamais dense mais d’une fluidité aérienne. Porté par un chanteur dont les mots chavirent entre confession et mise à nu confondante, les musiciens se laissent guider par leurs obsessions intérieures et poussent leur musique à évoluer sans en altérer sa nature.

Encore jeune pour avoir fait le tour des terres sinueuses et pourtant déjà si posé, le combo américain nous livre des histoires singulières toutes fascinantes. Les mirettes en éventail comme lorsque enfant on écoutait religieusement nos grands-pères raconter des récits de légende qu’ils n’ont d’ailleurs peut-être vécus que dans leur imaginaire, on se laisse emporter à notre tour par ceux narrés dans Alligator. L’important est d’y croire et d’être convaincu de la sincérité et de la passion avec lesquelles s’acharne The National à soigner ses mélodies. L’écoute de leur disque n’en est alors que plus jubilatoire.

-Le site du groupe The National

-Lire également l’interview de The National (octobre 2003)

-Lire aussi la chronique de Sad songs for dirty lovers